あのゴールゼロと並び、いまやコンパクトLEDランタン(ライト)界の2トップの片翼を担う「LEDLENSER(レッドレンザー) ML4」。

プレミア価格となっている前者と比べると、かなり手に入りやすく、その機能も勝るとも劣らないことから、ランタン(ライト)探しにお困りの方々の夜にも光を灯してくれること間違いなし!

LEDLENSER(レッドレンザー) ML4とは?

LEDLENSERのML4ランタンには、白色タイプ(3700〜4200K)の「ML4」と、暖色タイプ(2500〜3000K)の「ML4 Warm Light」があります。

今回ご紹介するのは暖色タイプ(Warm Light)の方です!

スペック

- サイズ:直径29mm×高さ97mm

- 光の色:白色タイプ(3950ケルビン)、暖色タイプ(2750ケルビン)の2種類

- ビームパターン:ワイド

- 給電方法:リチウムイオン充電池(付属)or単3アルカリ電池1本

- 重量:71g(内容電池重量含む)

- 保護等級:IP66(粉塵に対しては完全に保護、水に対しては強い噴流に対して保護されますが水没までは保護されません)

| ロー | ミドル | パワー | ブースト | ||||

| 白色 | 暖色 | 白色 | 暖色 | 白色 | 暖色 | ||

| 照射力 | 5ルーメン | 50ルーメン | 150ルーメン | 300ルーメン | |||

| 点灯時間 | 45時間 | 40時間 | 8時間 | 7時間 | 2.5時間 | 2.2時間 | |

※赤色モードの公式スペック記載はありません。

市販の乾電池も使えるの?

純正の充電池が付属していますが、市販の単3乾電池を使用することもできます。

レッドレンザーML4に付属しているリチウムイオン充電池は、レッドレンザー社の純正製品であり、型番は「500985」のものです。電池自体のスペックとしては以下の通りです。

- リチウムイオン、750mAh、3.7V、2.77Wh

- 価格:税抜き3300円(高い!!)

市販の単3乾電池は1.5V規格であることが多く、純正の付属充電池は電圧が高いモデルであることが分かります。これによりおそらくブーストモードが実現しているのでしょう。

ただし、純正のリチウムイオン充電池は市販の単3乾電池よりも若干長く、サイズがやや異なります。

ML4本体の乾電池収納部のバネによって、どちらも中に収めることができますが、故障を防ぐためにも普段使いする時には純正のリチウムイオン充電池を使用した方が良さそうです。

私も、単3乾電池はあくまで充電が切れてしまった時の予備用として使用するようにしています。

ディティール

専用の充電池と、充電ケーブルが付属しています。

本体上部にはシリコン素材のスイッチボタンがあり、これを押すことでライトが点灯します。

スイッチボタンが上部のフックの陰に隠れるような構造となっているため、リュックなどに入れた際に荷物によってボタンが押されて誤点灯するのを防いでくれます。

充電ポートはマグネットになっており、外れにくく付けやすい工夫がなされています。

付属の充電ケーブルは、電源プラグとの接続に「USB-TypeA」が採用されているので、Type-Cが中心の方は注意が必要です。

本体下部に電池のキャップがあり、これを開けて電池をセットしてから使います。

電池は、プラス極がキャップ側になるように入れます。

使い方

点灯モード

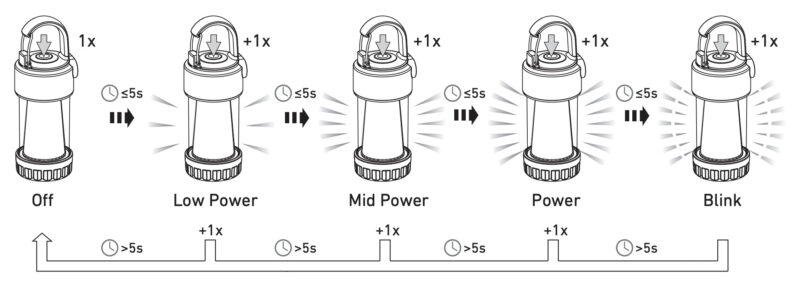

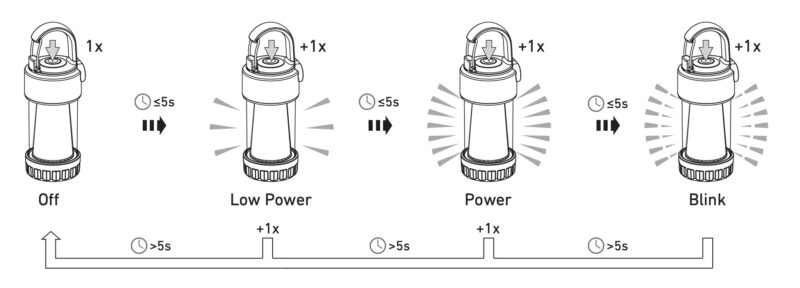

通常時

ボタンを押すごとに「ロー」→「ミドル」→「パワー」と3段階で明るさが強くなっていき、4回目には点滅します。光の色は「白色タイプ」「暖色タイプ」で異なります。

ボタンを3秒間押し続けると「白色(暖色)光」と「赤色光」を切り替えることができます。「赤色光」の方は「ロー」→「パワー」→「点滅」と3段階でモードが切り替わります。

赤色光は直視しても眩しくなりにくい光と言われており、例えば登山で人とすれ違う時や、キャンプサイトで人が密集して多い時などに使用すると良いと言われています。

実際はあまり使うことはないかと思いますが緊急避難時や天体観測などにも便利です。

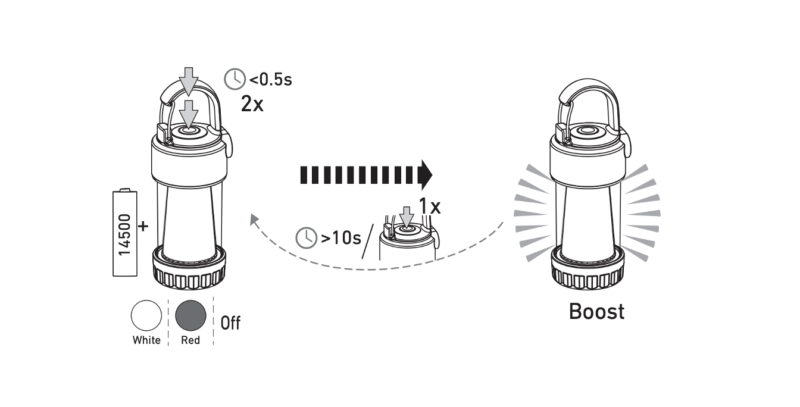

ブーストモード

また、「白色(暖色)光」であっても「赤色光」であっても、消灯時・点灯時問わずに0.5秒以内に2回連続でボタンを押すと、「ブースト」モードになって一気に明るくなります。ブーストモードは300lmあるので、これが意外と便利。

ただし、ブーストモードは付属の充電池を使用時のみに使える機能であり、市販の乾電池を使用した場合にはこのモードは使えません。

消灯後にも蓄光部分が緑に光る

また、レンズやボタン部分に蓄光素材が使用されており、消灯後も緑色にぼんやり光ります。モノを判別するほどの明るさは無いですが、暗闇の中で本体を見つけやすくしたり、紛失しにくくする配慮かと思われます。

特殊な機能

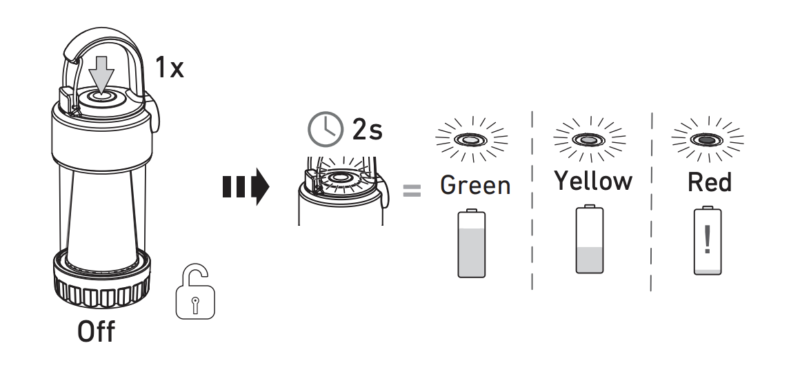

充電残量表示

消灯時で、最初にボタンを押す時に1秒とちょっと長めに押すと、スイッチボタン部分が緑か黄色か赤色に光ります。これによって電池の残量を確認することができます。

具体的に何%残量があるのかは明記されていませんが、おおまかに把握することはできるので、赤色に光った場合は電池交換の目安にしましょう。

赤と黄色がちょっと分かりづらいのが残念なポイント…。

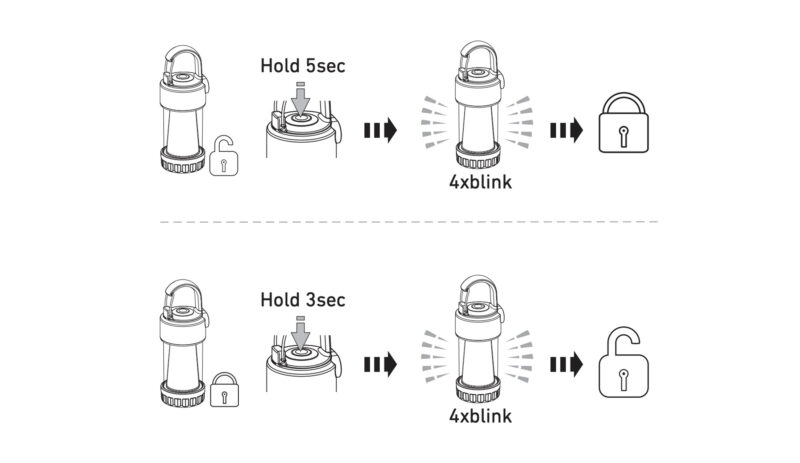

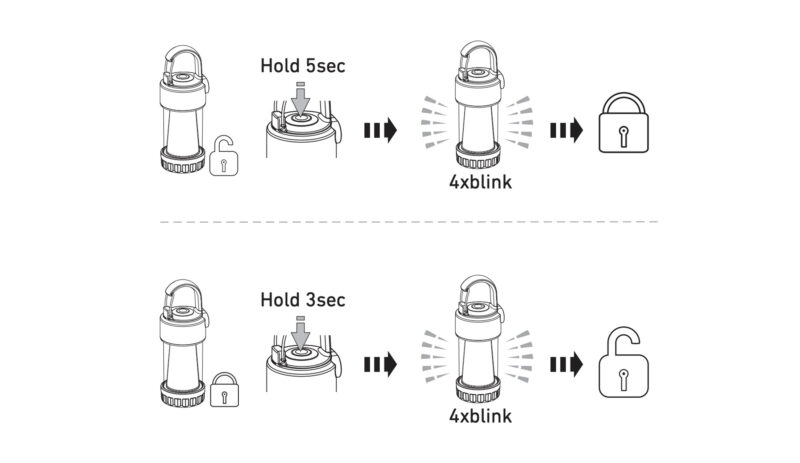

誤点灯防止

スイッチボタンを5秒間押し続けると、赤色光が素早く4秒間点滅し、誤点灯防止のロックがかかります。

解除する場合は、スイッチを3秒間長押しします。

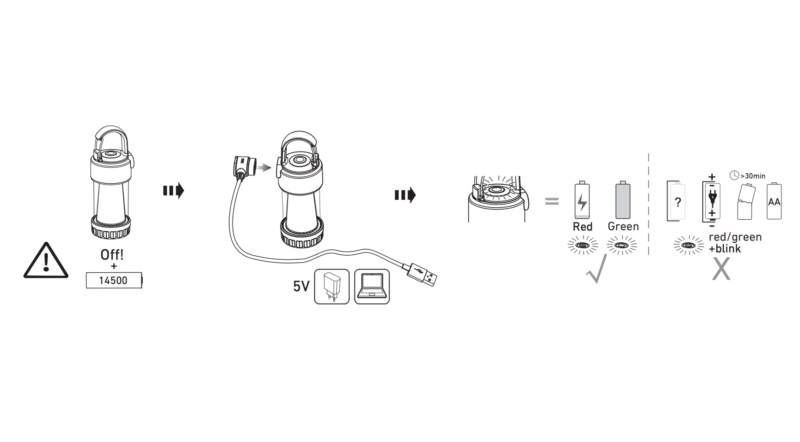

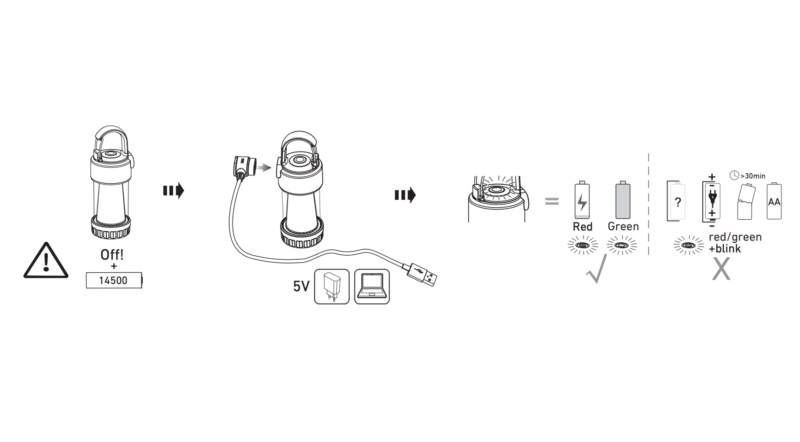

充電中のスイッチボタンの点灯パターン

付属している純正の充電池を中にセットした状態で、充電ケーブルを接続した時、スイッチボタンの点灯パターンで電池の状況(充電残量はどのくらいか、故障していないかなど)が分かるようになっています。

緑色に点灯している場合は、フル充電が完了している状態です。

赤色に点灯している場合は、電池の残量が減っており充電が完了していない状態です。

特殊なパターンとして、緑と赤に交互に点滅する場合は、電池がセットされていないか、電池のプラスマイナスが反対にセットされているか、故障しているかなど、正常ではない状態であることを表しています。

明るさはどのくらい?

実際にキャンプで使ってみた!

「ロー」モードは5ルーメンであり、サイトやテントの一部分しか照らすことができず、心許ないです。ガイロープの目印や、指先の作業で使うといった用途向きでしょう。

「ミドル」は50ルーメンであり、これくらいの明るさになるとサイトが小さければ全体を照らすことができます。

「パワー」だと150ルーメンもあるのでかなり明るくなり、作業をするのも問題ない明るさです。ただし、特に暖色タイプだと2.2時間しか電池が持たないので、実際は「ミドル」モードで使用することが多いです。

ただし、ミドルでも7時間しか持たないので、電池の残量には注意が必要です!

ちなみに「ブースト」は300ルーメンとすごく明るいので、一時的にしっかりとした明るさが欲しい時には重宝します。

サブランタンとしての使用を想定した製品かと思いますが、ソロキャンプなどの小規模なキャンプであれば「ミドル」や「パワー」モードにしてメインランタンとしても使用できそうです。

明るさ他のランタン・ライトと比較してみた

今回私がご紹介するのは、レッドレンザーML4の「暖色タイプ」ですので、白色タイプについて知りたい方は光量だけでも参考にしてみて下さい。

オイルランタン

レッドレンザー単体で使用すると良い感じに暖色の光を発していますが、実際にオイルランタンやキャンドルの光と比較すると、光の色味はだいぶ白色に近い印象に写ります。

以下の写真は上から順に「ロー」「ミドル」「パワー」での光量ですが、「ミドル」や「パワー」で使用する場合は圧倒的にレッドレンザーの方が明るいです。

たねほおずき(スノーピーク)

光の色味としては、たねほおずきの方が黄色やオレンジの強い暖色をしています。

少し分かりづらいですが、下の写真はレッドレンザーの「ミドル」モードと、たねほおずきの「Low」モードです。概ね同程度の光量となっています。

また、レッドレンザーの「パワー」モードと、たねほおずきの「Hi」モードがこちらも同程度の光量となっているかと思われます。

電池残量はどこで確認すれば良いの?

レッドレンザーML4には電池(バッテリー)残量を表示するインジケーターは存在しません。

その代わりに、ランプやスイッチボタンの点灯パターンでおおまかに電池残量を把握することができるのでその方法をご紹介します。大きく分けて2つの確認方法があります。

- ボタンを押した時に、ランプ本体が4回素早く点滅した場合には、電池残量が少なくなっていることを表しています

- 電源オフの状態から、最初にボタンを押す際に1秒程度と少し長めに押すと、スイッチボタンが点灯し、その色で電池残量をおおまかに把握することができます(緑→電池残量が半分以上〜満充電に近い状態、黄色→半分以下の状態、赤→充電ゼロに近い状態)。

メリットとデメリットをレビュー 【使ってみて思ったこと】

オススメポイント

吊り下げフック付きのデザイン

あの大人気のゴールゼロが懐中電灯を小さくしたかのような実用的なデザインである一方、このレッドレンザーは筒状のちょっとスタイリッシュなオシャレなデザインになっている印象を受けます。

上部にはカラビナ代わりのフック構造となっているため、どこかに引っ掛ける場合にも他の道具を必要としません!便利!

軽量

重量が71gなので持ち運びがしやすいです。

あの大人気のゴールゼロは「ライトハウスマイクロ」で68g、「フラッシュ」で72gであり、それらとほぼ同じくらいの軽さです。

普段のパッキングにプラスαで持って行っても決して重荷にならないので重宝しています!

直視してもまぶしくなりにくい設計

レッドレンザー社は光の指向性を下方にコントロールする「マイクロプリズム」という独自テクノロジーを採用し、光の拡散を極力抑えることで最大で約3倍の明るさを実現しています。

このマイクロプリズムテクノロジーの効果で、光の向きが視線とズレるように光が伸びています。さらに他のランタンと比較しても光のチラつきが全くなく、直視してもそれほど眩しくないというのが特徴的です。

置いて使用するのにも適している

本体が頭でっかちなデザインでは無いため、安定性があり、机上で置いて使用するのにも適しています。

光源の面積が比較的広いので、光の向きも横や上方向に対してもかなり広い範囲を照らしてくれます。

一方で、テント内などに吊るした場合、ゴールゼロなどよりはライト下方向への光が弱いので、テントの形状によってはテント内が暗くなってしまう場合があります。

オリジナルシェードが豊富

光源部分を覆うシェードですが、ML4専用で様々なものが発売されています。

例えば、「アンバーグローブ」といって琥珀色のカバーをすることで光源の色味を変化させ、キャンプサイトの雰囲気を上げつつ防虫効果もあるシェードが有名です。

さらに全国各地のガレージブランドなどから様々なシェードが開発されていますが、有名なのが栃木県鹿沼市のレーザー技術を生かしたギアを展開するガレージブランド「soulabo(ソウラボ)」のシェード「MATSUボックリ」。

また石川県のセレクトショップ兼ガレージブランド「SHARAKU THE MANIANS」のアクリルシェードもクリスタルガラスのようでキレイです。

電池での給電

これはメリットでもありデメリットでもあるのですが、電池を充電式バッテリーにすれば、おそらくもっと軽量にすることができるでしょうし、ゴールゼロのように充電ポートが内蔵されていた方がケーブルを持ち歩かなくて良いので便利です。

しかし電池を含めて重量をみても71gと十分軽く、もしもバッテリーが切れてしまった場合に、たまたま持ち合わせていた単3乾電池を使用することができるので、柔軟に対応できて便利!

これをレッドレンザー社は「デュアルパワーソース」として敢えてこのシステムを採用しています。

7年保証付き

購入後にオンライン製品登録をすることで、不具合が発生した場合に「最大7年間」は無償でアフターサービスを受けることができます。製品登録をしない場合は2年間です。

当然ですが誤用などでの故障は対象とならないので注意が必要です。

公式サイトの修理相談窓口(LINE形式のチャット)で申請し、記載されている住所に製品を送付します。

購入前に注意すべきマイナスポイント

フラッシュライト機能(懐中電灯のように使う機能)はなし

ゴールゼロ「ライトハウス マイクロ フラッシュ」に搭載されているフラッシュライト機能は、比較的遠くにある対象物を照らすのに適しているスポットタイプのビームパターンに近く、本体上部が光源となるため懐中電灯のように使うことができます。

一方でレッドレンザーではフラッシュライト機能がありませんが、足元を照らすのであれば問題ないので、登山など暗い内から活動的なアクティビティを行う予定がなければ、あまり必要ないかもしれません。

光の向き(照射範囲)は水平方向

構造上、光の照射方向は水平方向がメインとなるため、吊るして使用した場合にはどうしても真下に影ができてしまいます。

ただし前述のようにレッドレンザー社の「マイクロプリズム」テクノロジーによって光の指向性が水平からやや下方に向いており、さらに光の織り成すパターンと形成するその陰影が九角形になる(以下の写真だと見えにくいですが影が九角形になっています)ことから、LEDがおそらくタテ9列となるように電球が細かく配置されています。これらの工夫から影は最小限になるような設計がされています。

私は普段吊るして使用していますが、特に不便だと感じたことはありません。もしも気になるようであれば傘シェードなどを併用すると良いですよ!

充電はUSBケーブルを介して行う

レッドレンザーを充電池で使用する場合、充電するためにUSB充電ケーブルを必要とします。

乾電池も使えるし、端子の故障を心配する必要がないので便利ではありますが、その反面、必要物品が増えてしまうのが難点です。

連続使用時間がやや短い

よく比較されるゴールゼロは「ロー」モードだと最大170時間も点灯するという恐ろしい連続点灯時間が売りの1つとなっています。

その一方でレッドレンザーML4は、付属のリチウムイオン充電池で使用した場合、「ロー」では40時間以上点灯しますが、「ミドル」で7~8時間、「パワー」だと2時間程度しか連続使用できないので、夕方など明るめのうちから使いたい場合には深夜まで電池が持たない可能性があります。

しかし予備の単3乾電池も使えるので、予備を1本持っていくだけで連続使用時間が延長できるので、バッテリー給電のみのランタンよりも安心感はあります。

注意点として、市販の乾電池は容量「mAh」が明記されていないため、連続使用時間はリチウムイオン充電池のそれとは異なります。

電池のキャップが固い

保護等級IP66程度の防水を有しているためか電池のフタがかなり固く、開閉がしにくいです。

ある程度力もいるので、慣れるというかコツを掴むまで少しイライラするポイントでした。

デザインに個体差あり

中華ブランドのように、かみ合わせが悪いとかそういった手抜き完成度では全くないのですが、レッドレンザーのロゴの配置が製品ごとに何度か回転していたりと異なる位置にあったというレビューがありました。細かい部分ですが、そういった点も気になる方は検討した方が良いかと思われます。